언제 먹어도 질리지 않는 우리 토종 된장찌개지만 너무나 익숙한 나머지 평소에는 된장찌개 먹을 때 특별한 감흥은 없다. 하지만 지극히 평범한 된장찌개에 우렁이 넣고 보글보글 끓인 우렁 된장찌개라면 맛이 또 달라진다.

쫄깃쫄깃한 우렁이 씹는 맛과 구수한 맛이 더해지면서 별미가 된다. 쌈장도 마찬가지다. 평범한 쌈장에 우렁이를 넣어 비빈 우렁 쌈장을 상추쌈에 척척 발라 한 입 크게 싸먹으면 밥도둑이 따로 없다.

된장찌개나 쌈장 모두 토속적인 우리 음식인데다 고향의 추억과 어머니 손맛에 대한 그리움까지 더해진 음식이니 맛이 없을 수가 없지만 여기에 우렁이가 추가되면 또 다른 별미로 탈바꿈하는 까닭은 아마 우렁이가 부리는 조화 속 때문일지도 모른다.

현대인의 시각으로 우렁이는 논에서 자라는, 달팽이처럼 생긴 연체동물일 뿐이고 된장찌개에 넣어 끓이면 맛있는 음식재료에 지나지 않는다. 하지만 옛날 사람들 눈에는 우렁이가 다르게 보였던 모양이다. 우렁이에 대한 시각이 남달랐다. 우렁각시 전설이 그 증거다. 우렁이 껍질 속에서 예쁜 각시가 나와 농사일도 도와주고 결혼해서 아들 딸 낳고 행복하게 잘 살았다는 이야기처럼 옛 사람들은 우렁이가 조화를 부린다고 믿었다.

사실 옛날 농부들 입장에서는 우렁이야 말로 농부를 도와주는 각시처럼 보였을 수도 있다. 우렁이는 해충을 잡아먹기에 지금도 친환경 농사를 지을 때 우렁이는 필수인 것처럼 바쁜 농사일도 도와주고 게다가 먼 옛날부터 농촌에서는 중요한 단백질 공급원이었다.

18세기 초반의 문헌에 우렁이 넣고 끓인 된장국이 나오는 것을 보면 우렁 된장은 진작부터 우리 조상님 밥상을 풍요롭게 만든 식재료였다. 우리뿐만이 아니다. 13세기 중국 송나라 때 문헌인 ‘몽양록’에도 남송의 수도에서는 야시장에서 우렁이 국을 팔았다는 기록이 보이니 주머니 사정이 넉넉지 못했던 서민과 농부들에게 우렁이는 고기를 보충하는 중요한 단백질 음식이었다.

뿐만 아니라 우렁이는 약으로도 쓰였다. 우리 의학서인 ‘동의보감’에 우렁이는 해열 작용을 하면서 갈증을 멈추게 해 준다는 것이다. 간에 열이 있어 눈이 붉어지며 붓고 아픈 것을 치료해주고 대소변을 잘 보게 도와준다고 했으니 음식이 곧 약이라는 약식동원(藥食同源)의 모범 사례다.

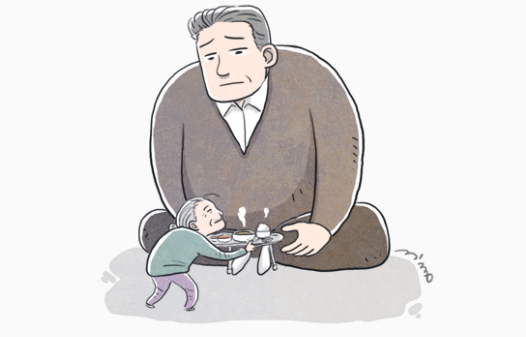

우렁이가 이렇게 대단한 생명체였기에 조선시대에는 차마 우렁 된장국을 먹지 못했던 인사도 있었다. 우성서(禹聖瑞)라는 진사의 이야기로 어느 날, 집안에서 우렁이로 된장국을 끓여 올리니 홀로 상을 물리며 먹지를 않겠다고 말했다. 주변 사람들이 까닭을 묻자 우렁이는 먹을 것이 없으면 어미가 제 몸을 새끼에게 먹여 세상에 나온다고 하니 차마 입에 댈 수가 없기 때문이라고 했다는 기록이 숙종 때의 유학자인 권상하가 남긴 문집인‘한수재집(寒水齋集)’에 보인다.

우렁이는 품고 있던 알이 다자라 움직일 수 있을 정도가 되면 어미는 살이 모두 없어져 껍질만 물에 둥둥 뜨기 때문에 옛날 사람들은 우렁이를 자식들에게 퍼주기만 하는 모성(母性)의 상징으로 여겼다.

이래저래 5월에는 우렁 된장찌개가 그립다.

|

| 삽화: 김용민/ 비즈니스 워치 |